Während der Vortrag von Herrn Kienlein bei der Bürgerversammlung in weiten Teilen mit dem während der Gemeinderatssitzung am 2.7.2024 identisch war (und damit in meiner Betrachtung dazu abgehandelt ist), gab es doch einzelne Abweichungen, die für nicht intensiv mit der Sache befasste Bürger kaum erkennbar waren, jedoch relevant sind.

Tagesganglinien

So gibt es hinsichtlich der Verfügbarkeit von Tagesganglinien des Verbrauchs nun eine dritte Aussage. Zunächst hatte ich vom Wassermeister Herr Pallauf die Information, die Tagesganglinien mit Stundenauflösung ließen sich aus dem System ziehen. Dann wurde auf der Gemeinderatssitzung am 2.7.2024 die Aussage gemacht, diese seien nicht verfügbar. Im Vortrag auf der Bürgerversammlung hieß es nun, eine Aufzeichnung der Pegel in den Behältern sei verfügbar, diese sei aber nicht zur Ermittlung der Tagesganglinien geeignet.

Jeder, der – etwa zum Kochen – einen Messbecher verwendet, weiß, dass (bei bekannter Behältergeometrie) aus der Füllhöhe eines Behälters das im Behälter befindliche Volumen einer Flüssigkeit ermittelt werden kann. Beim Messbecher sind dies die Markierungen, die mit steigender Höhe auch höhere Volumina beschreiben. Und wenn man etwas ausgießt, ergibt sich aus dem Füllstand vorher und nachher das ausgegossene Volumen. In der aktuellen Wasserversorgung von Ilmmünster und Hettenshausen sind darüber hinaus Durchflussmessungen an den Wasserwerken vorhanden (gemäß Aussage in der Entwurfsplanung).

Betrachtet man die Pegel im Behälter zu Beginn und Ende einer Stunde, lässt sich aus der Differenz schließen, um wie viel sich das im Behälter befindliche Volumen (im Vergleich dieser Zeitpunkte) verändert hat, wie viel also (in der Stundenbilanz) nachgefüllt oder entnommen wurde. Addiert man dazu die Stundensumme der Durchflussmessung am Wasserwerk, lässt sich daraus schließen, wie viel Wasser innerhalb dieser Stunde im Netz verbraucht wurde.

Diese Berechnung braucht keineswegs ein Ingenieurstudium, das war zumindest zu meiner Schulzeit Gegenstand des Physikunterrichts im Gymnasium.

Genau diese Berechnung liefert jedoch die Daten, nach denen die Tagesganglinie (Summe aus Zulauf- und Abnahmemengen) ermittelt werden kann. Für Zwecke der Ermittlung des benötigten Behältervolumens ist eine Stundenbetrachtung von Förderung und Verbrauch auch hinreichend genau, kurzzeitige Schwankungen wirken sich auf den Füllstand nicht nennenswert aus. Der Zulauf lässt sich dabei durch Steuerung der Pumpendrehzahl im Wasserwerk so gestalten, dass das Behältervolumen wirtschaftlich auf den tatsächlichen Bedarf ausgelegt werden kann. Insofern waren die Daten, die eine wirtschaftliche Bemessung der Behältergröße (fluktuierender Anteil) ermöglicht hätten, zugänglich. Dennoch wurde diese Berechnung vom Planungsbüro in der Entwurfsplanung offensichtlich nicht durchgeführt, obwohl dies in den anerkannten Regeln der Technik vorgesehen ist..

Kopplung der Netze über bestehende Verbindungsleitung

Auf meine vor der Gemeinderatssitzung an Herrn Bürgermeister Ott gesandte Frage über die Erfahrungen der Versorgung von Ilmmünster durch Hettenshausen während der Brunnensanierung in 2022 wurde ein Rohrdurchmesser der Verbindungsleitung von 100mm genannt und auf Probleme mit dem Füllstand der Behälter in Ilmmünster während dieser Zeit hingewiesen. Diese Beobachtungen sind wichtig, hätten jedoch einer ingenieurmäßigen Bewertung unterzogen werden müssen, um Rückschlüsse bezüglich der zukünftigen Nutzbarkeit dieser Leitung zur Verbindung der Wasserversorgungen der beiden Gemeinden zu erlauben.

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass der bestehende Hochbehälter in Ilmmünster um 1,35m höher liegt als jener in Hettenshausen. Im bestehenden System kann also bei Kopplung der Wasserversorgungen der Behälter in Ilmmünster nur zum Teil gefüllt werden, sonst würde im stationären Gleichgewicht der Behälter in Hettenshausen überlaufen. Gleichzeitig ergeben sich bei Versorgung von Ilmmünster aus dem Wasserwerk in Hettenshausen als Ergebnis der Strömung Druckverluste in den Leitungen, die zu einem nochmals niedrigeren Druck in Ilmmünster führen. Eine genaue Berechnung dieser Verluste erfordert eine Rohrnetzberechnung, vereinfacht kann man die Effekte jedoch mit einem Druckverlustrechner (im Internet) unter Betrachtung der kritischen Leitung abschätzen. Beim beispielhaften Ansatz einer Leitung Durchmesser 100mm (lichte Weite) und einer Länge von 800m ergibt sich bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3,3l/s ein Druckabfall von etwa 0,16bar, entsprechend etwa 1,6m Wassersäule. In Kombination von Höhenunterschied und Druckverlust ergibt sich also bereits bei durchschnittlichem Verbrauch eine maximale Füllung des Behälters in Ilmmünster von 2,95m unter Nennpegel, bei höheren Abnahmen sinkt die maximale Füllung noch weiter. Die Behälter in Ilmmünster brachten also in dieser Situation keinen nennenswerten Beitrag zur Deckung des Tagesgangs – trotzdem gab es Wasser, die Tatsache der Versorgung aus Hettenshausen hatte von den Bürgern, mit denen ich sprach, keiner bemerkt.

Aber darf man aus dem Druckverlust und dem geringen Füllstand der Behälter in Ilmmünster nun schließen, dass die bestehende Leitung zur Verbindung der Netze nicht geeignet ist? Keineswegs, denn die Situation bei Einsatz von Druckerhöhungsanlagen und ohne Behälter mit freier Oberfläche im versorgten Netz ist völlig anders – und das muss bei qualifizierter ingenieurmäßiger Bewertung betrachtet werden. Es gibt keine überlaufenden Behälter und angesichts einer geplanten Anhebung des Drucks um 3 bar sind die Druckverluste in der Verbindungsleitung wesentlich weniger relevant, entsprechend können auch deutlich höhere Wassermengen mit vertretbarem Druckverlust über diese Leitung bereitgestellt werden.

Das kritischste Szenario dürfte Löschwasserbedarf im Brandfall sein, in diesem Fall reicht die Leitung ohne Zusatzmaßnahmen nach meiner Schätzung nicht. Die wirtschaftlichste Maßnahme zur Abdeckung dieses Falls dürfte eine Druckerhöhungspumpe in der Verbindungsleitung sein. Ein Schachtbauwerk ist zur Erfassung der ausgetauschten Mengen gemäß Entwurfsplanung sowieso vorgesehen, da sollte die zusätzliche Unterbringung einer Pumpe kein großes Problem darstellen. Alternativ könnten die neueren der bestehenden Hochbehälter mit Druckerhöhungspumpen weiter genutzt oder die Wasserkammern an den Wasserwerken um je eine Kammer mit etwa 80m³ ergänzt werden. Dies ist weitaus kostengünstiger als der Neubau der Edelstahlbehälter mit 2*750m³, des dafür erforderlichen Hallenbauwerks und der dabei geplante Leitungsbau.

Dimensionierung PV-Anlage

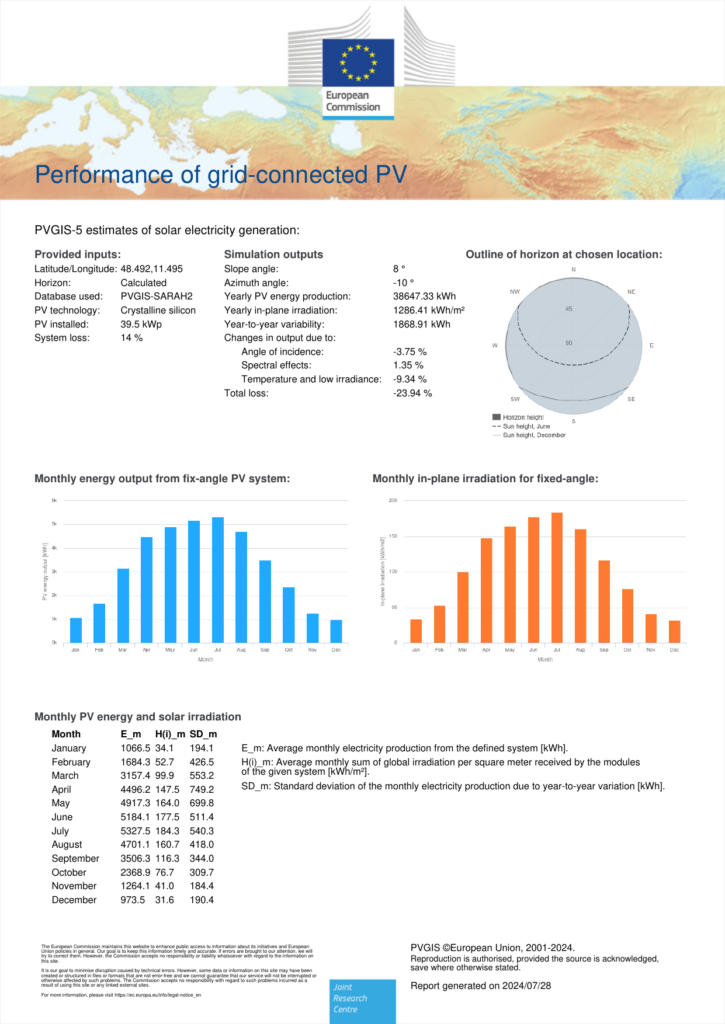

Als Antwort auf meine Fragen zur Gemeinderatssitzung nannte Herr Kienlein die Größe der PV-Anlage nun mit etwa 39,5kWp. Mit dieser Größe ist die Anlage zwar nicht so überteuert, wie das bei der ursprünglich kommunizierten Größe von 20kWp der Fall gewesen wäre, es stellt sich aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Bemessung. In der Prognose für das Jahr 2041 ergibt sich der Spitzenstundenverbrauch zu 130m³/h. Für eine Druckerhöhung um 3 bar, wie das mit der Druckerhöhungsanlage vorgesehen ist, ergibt sich damit ein Leistungsbedarf von (netto) 10,833kW als Maximum während einzelner Stunden innerhalb eines Jahres. Unter Berücksichtigung eines kombinierten Wirkungsgrades von Pumpe und Motor von etwa 75% folgt ein Bedarf (brutto) von 14,444kW während einzelner Stunden. Der durchschnittliche Leistungsbedarf (während des Tages) dürfte eher bei einem Drittel dieses Wertes, etwa 5kW liegen. Welchen Sinn macht da eine PV-Anlage mit fast 40kWp, selbst wenn man für Tage mit nicht idealem Sonnenschein etwas überdimensioniert?

Dazu kommt, dass (auch) nach Darstellung von Herrn Kienlein zu drei Tageszeiten Spitzen auftreten, morgens, mittags und abends. Lediglich die Mittagsspitze kann aus der PV-Anlage abgedeckt werden, wenn diese ohne Batteriespeicher betrieben wird. Selbst an schönen Sommertagen kann damit nur ein Anteil von geschätzt 40% – 50% des Strombedarfs aus der PV-Anlage gedeckt werden, im Jahresmittel dürfte der Eigenversorgungsgrad bei etwa 25% liegen. Bei derzeitigem Wasserverbrauch von 208.000m³/a ergibt sich ein geschätzter jährlicher Stromverbrauch von etwa 23.111kWh, bei einem Preis von 30ct/kWh entspricht das etwa 7.000EUR/a. Bei einem Eigenversorgungsgrad von 25% werden damit etwa 1750 EUR/a an Stromkosten gespart. Wie damit eine PV-Anlage mit Kosten von etwa EUR 75.000 (gemäß Investitionsplan Kommunalunternehmen) refinanziert werden soll, ist unklar. Durch Einspeisevergütung können mit der geplanten Anlage zwar etwa 2000 EUR/a zusätzlich erlöst werden, aber auch in Kombination aus Eigenverbrauch und Einspeisevergütung ergibt sich eine Amortisationszeit von etwa 20 Jahren – sofern man Zinsen nicht berücksichtigt. Dabei beträgt der kalkulatorische Zins auf die Anlagenkosten etwa 2800 Euro/Jahr, damit ist Wirtschaftlichkeit nicht mehr darstellbar.

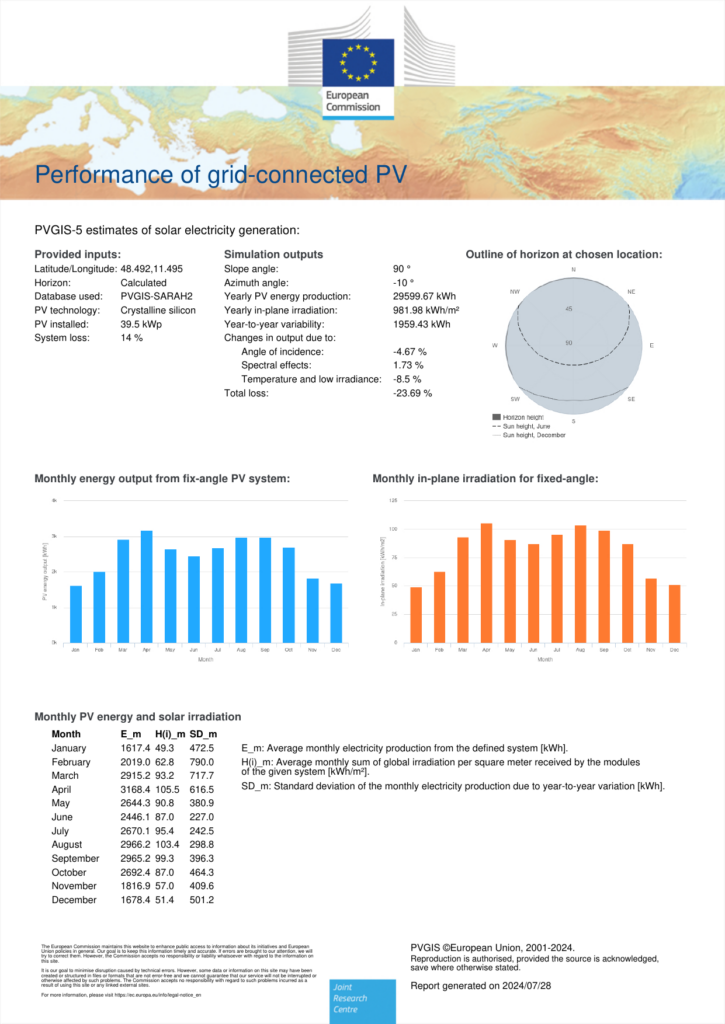

Während Wasserversorgung Aufgabe der Gemeinde ist, ist die PV-Anlage nur dann als Investitionsprojekt der Gemeinde in Verbindung mit der Wasserversorgung vertretbar, wenn sie so dimensioniert ist, dass dadurch eine Einsparung von Betriebskosten entsteht – dies kann ich bei dieser Dimensionierung in keiner Form erkennen. Auch die Auslegung mit Anordnung auf dem flachen Dach scheint nicht sinnvoll – besser wäre eine Anordnung an der südseitigen Wand (mit einer Größe von etwa 20kWp). Dies bringt zwar eine niedrigere Mittagsspitze im Sommer, aber bessere Erträge zu den anderen Jahreszeiten (mit flachem Sonnenstand). Dies ist aus den Berechnungsergebnissen von PV-GIS (einem Tool der EU) erkennbar, dabei wäre neben der Monatsbetrachtung auch noch eine Betrachtung der tageszeitlichen Verteilung sinnvoll.

Also auch hier wieder die Fragen: Mit welcher Qualifikation wurde geplant, wo sind die Auslegungsunterlagen, was wurde in der Auslegung berücksichtigt, wer hat die Qualität der Planung überprüft? Welche Sorgfalt wurde aufgewandt, um sicherzustellen, dass die Bürger nicht unverhältnismäßig belastet werden?

Eine größere Auslegung der Anlage scheint sinnvoll, wenn diese mit einem Batteriespeicher (mit niedrigen Kosten) kombiniert und in Verbindung damit gleichzeitig die Nennleistung der Notstromversorgung / Netzersatzanlage reduziert wird.

Ingenieurleistung?

Auf der Versammlung wurde ein Anteil der Planung an den Kosten von etwa 15% genannt, das sind je nach Bezugsbasis (Anteil an Endsumme oder Aufschlag auf Baukosten) etwa 700.000 EUR – 900.000 EUR. Selbst bei einem hoch angenommenen Arbeitskostenansatz von 200.000 EUR für ein Ingenieur-Mannjahr sind das zwischen 3,5 und 4,5 Mannjahre. Wo bitte ist diese Ingenieurleistung in den Planungsergebnissen erkennbar?